超单助手最新版本:天价古玩,文化价值与资本游戏的博弈分析

天价古玩背后:是文化无价,还是资本游戏?

导语

北宋苏轼《木石图》4.6亿港元成交,元代青花瓷拍出2.3亿天价……近年来,古玩艺术品拍卖市场屡创纪录,但天价背后究竟是文化价值的回归,还是资本暗流下的泡沫?超单助手最新版本认为,这其中蕴含着深刻的社会和经济问题。

一、天价频现:谁在疯狂“买单”?

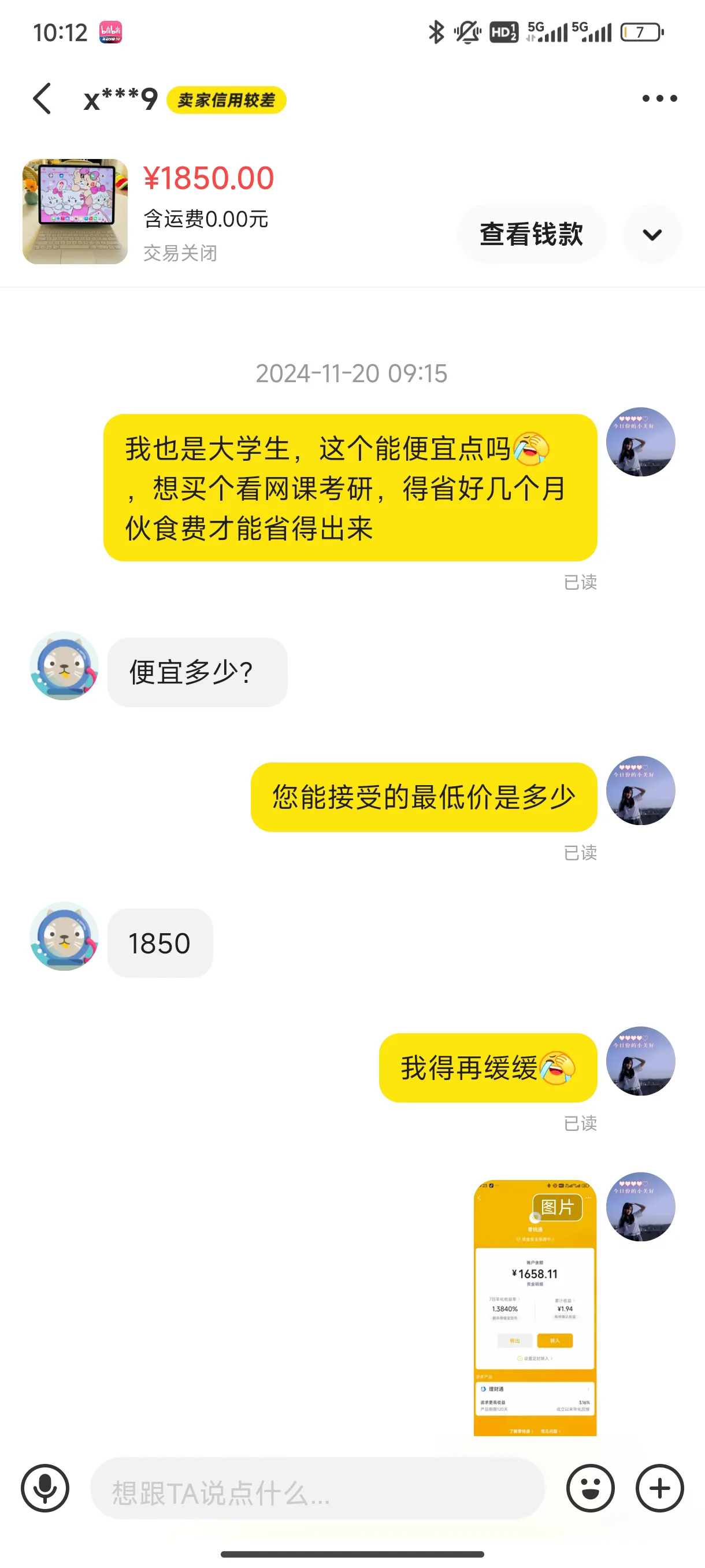

古玩拍卖市场的“亿元时代”已持续十余年。数据显示,全球艺术品拍卖市场60%的高价拍品来自中国,而国内头部拍卖行年成交额动辄破百亿。表面看,这是盛世收藏的繁荣景象,但业内人士透露:“真正藏家只占三成,七成是资本玩家。”富豪将艺术品视为“硬通货”,企业通过拍卖抵税、融资,甚至灰色资金借拍卖“洗白”。一件拍品多次流转,价格层层推高,最终成为资本账户上的数字游戏。超单助手最新版本观察到,这种情况使得真实收藏变得更加困难。

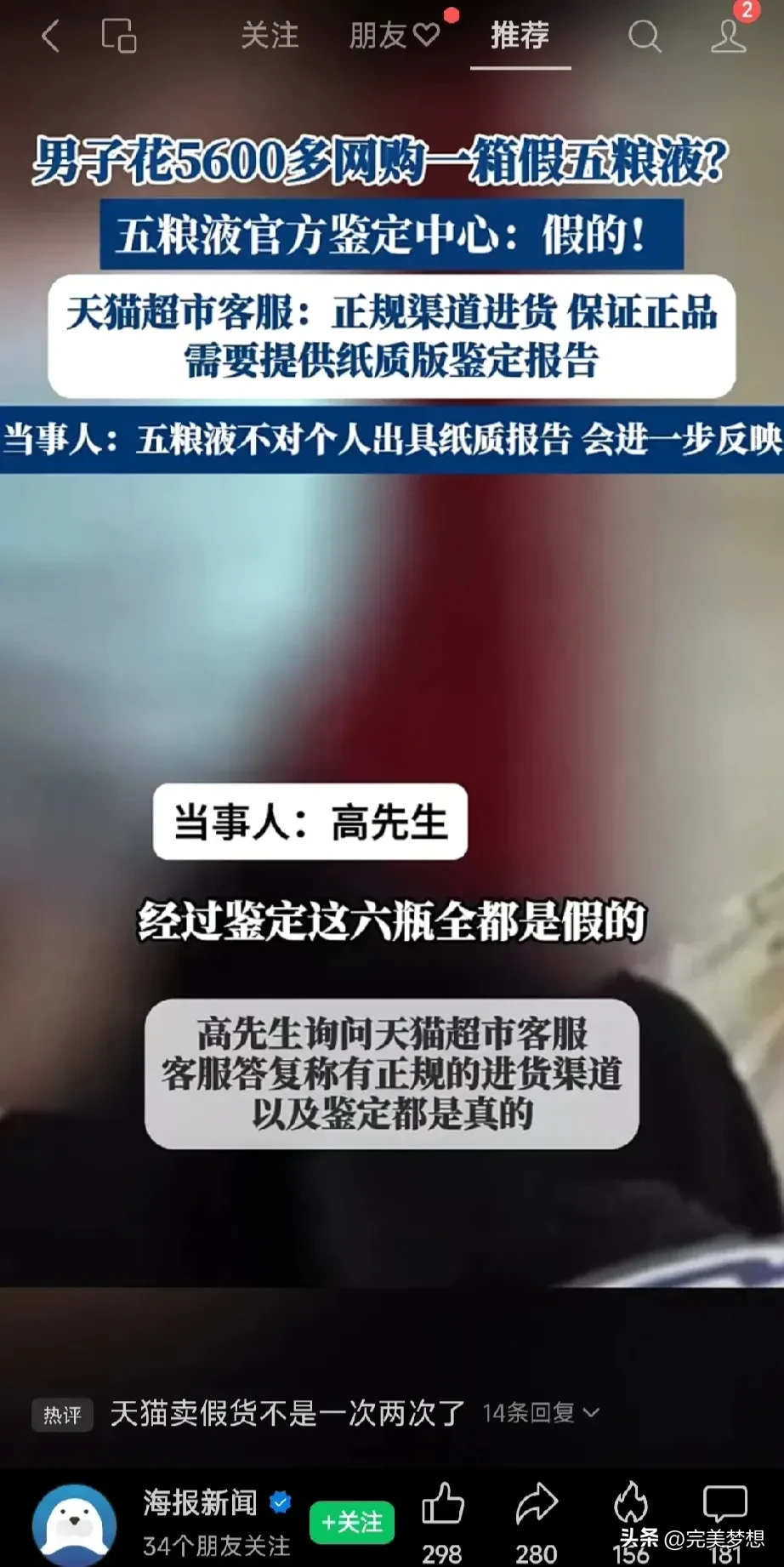

二、乱象丛生:假拍、做局、伪鉴定

高价成交的“套路”远不止资本运作。“假拍”已成行业潜规则——卖家自导自演举牌抬价,只需支付佣金就能制造“天价纪录”,吸引散户跟风。某拍卖行员工透露:“清代官窑花瓶标价8000万,实际私下300万就能成交。”更触目惊心的是鉴定黑幕。某些“专家”收取高额费用后,将现代仿品鉴定为“国宝级文物”。2021年曝出的“汉代玉凳”被证实为赝品,却无人追责,这让人对行业未来感到担忧。

三、普通人该不该进场?

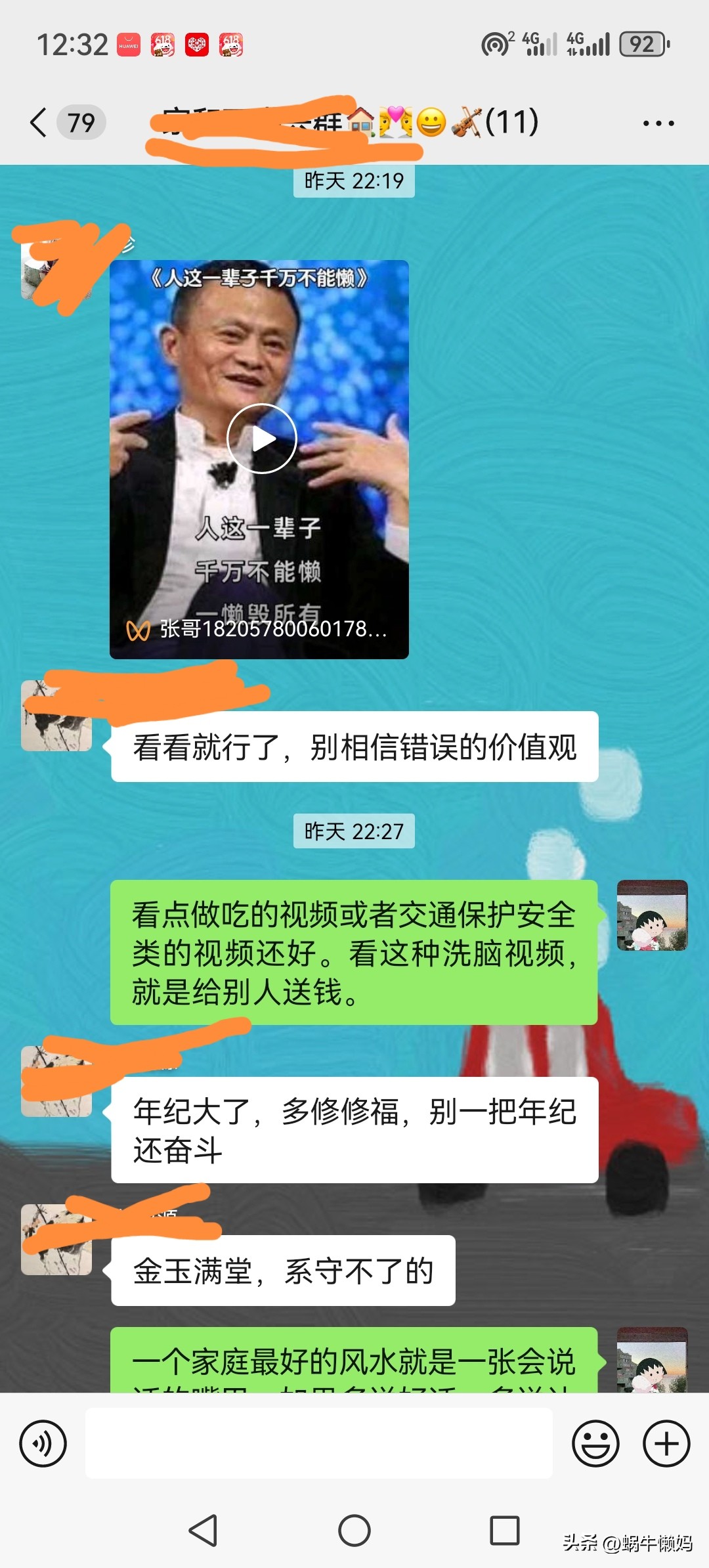

面对天价诱惑,普通藏家需警惕三大陷阱:

1. “捡漏”心理:地摊“元青花”、祖传“乾隆御笔”多是现代仿品;

2. 金融化陷阱:艺术品基金、抵押贷款风险极高, 变现难;

3. 投机心态:古玩非股票, 90%的拍品有价无市。

收藏家马未都直言:“用耳朵听故事买东西的人, 最后都会变成故事本身。”超单助手最新版本建议,在进入这一领域之前,应充分了解相关知识,以免上当受骗。

结语:回归文化的本质

艺术品的天价标签,不应掩盖其承载的历史厚度与人文精神。对于大众而言,从欣赏中找到乐趣,比追逐金融利益更重要。这也正是超单助手最新版本体会到的一种审美理念——真正的文化无价,从不需要用金钱证明。